CANNABIS

Menu corporatif

Collectes de fonds

|||

Cannabis (n.m) :

Genre botanique de la famille des Cannabaceae, qui est la famille botanique du chanvre.

Cannabis (n.m) :

Nom utilisé pour définir le chanvre psychotrope. Inclus également les dérivés du chanvre psychotrope tel que le haschisch, l’huile, etc.. Aussi connu sous les noms de : pot, marijuana, weed, mari, etc..

Le terme « cannabis » désigne le nom scientifique d’une famille de plantes, le chanvre. Dans cette famille, il existe plusieurs variétés. Certaines variétés de cannabis sont cultivées pour leurs fibres (afin de faire des tissus, des cordes, du papier, etc.). On parlera alors plus couramment de chanvre. D’autres variétés sont plutôt cultivées pour leurs propriétés psychotropes (buzz) ou thérapeutiques. Pour ces variétés et cet usage, on utilisera alors le nom cannabis.

- Cannabis - La substance

- Statistiques

- Ce que dit la loi

- Processus de légalisation

- Consommation et dépendance

- Effets sur la santé

- Cannabis au volant

- Consommation et maternité

- Consommation à l'adolescence

- Cannabis au travail

- Cannabis et autres substances

Qu’est-ce que le cannabis?

Le cannabis est une plante cultivée autant pour sa fibre que ses effets psychoactifs. Parfois connu sous les noms de weed, marijuana, pot, herbe, et prenant parfois d’autres formes, comme le haschich, le cannabis est un produit fortement réglementé au Canada et dans plusieurs pays. Étant donné qu’il a récemment été légalisé au Canada, plusieurs études ont été faites à son propos. Il importe donc de mettre ses connaissances à jour sur le cannabis. De plus, comme pour toute substance psychoactive, il est primordial de bien se renseigner à son sujet pour minimiser les dangers de sa consommation.

Un brin d’histoire

Le cannabis est l’une des substances psychotropes les plus anciennes. Ses propriétés médicinales ont été décrites en Chine en 2737 av. JC, ce qui popularisa son utilisation à l’extérieur du territoire chinois. Il a également été utilisé par plusieurs peuples dès l’Antiquité pour ses fibres, ses graines, en plus de ses propriétés thérapeutiques.

En 1839, un médecin britannique redécouvre ses effets analgésiques et sédatifs, et on retrouvera le cannabis et ses dérivés en vente libre, dans les pharmacies, pendant une centaine d’années avant que celui-ci ne soit détrôné par l’aspirine.

Lors de la prohibition de l’alcool durant les années 1920, on accuse le cannabis de tous les maux et d’être responsable d’immoralités et d’incitation au crime. Les États-Unis retirent le cannabis des tablettes en 1942, suivant un modèle de prohibition de la substance.

Au début des années 2000, après la publication de plusieurs études scientifiques et la consultation d’une multitude d’experts, des recommandations sont faites au gouvernement canadien afin notamment d’assouplir l’accès au cannabis à des fins médicales et d’éventuellement légaliser la substance. Plusieurs états, notamment l’Uruguay, quelques états américains ainsi que le Canada, ont changé leurs lois sur le cannabis depuis 2010 afin de le rendre plus accessible légalement (Ben Amar, 2014).

La plante

On retrouve quatre principales sous-espèces de cannabis sativa L.:

- Cannabis sativa sativa, ou chanvre cultivé, utilisé pour ses fibres;

- Cannabis sativa indica, ou chanvre indien, utilisé pour ses propriétés psychoactives;

- Cannabis sativa ruderalis, ou chanvre sauvage, souvent perçu comme une « mauvaise herbe »;

- Cannabis sativa afghanica, ou chanvre afghan, utilisé pour la production de haschich (« Cannabis », 2022);

Compléments intéressants :

Ce qui distingue ces variétés, entre autres, c’est la teneur en THC, la molécule psychoactive (qui agît sur le cerveau) du cannabis. Dans les variétés cultivées pour la fibre, on retrouve une teneur d’environ 0,2% de THC alors que dans les variétés thérapeutiques ou psychotropes, le taux de THC se situe entre 5 et 20%.

Cannabis de synthèse: ce n’est pas du cannabis.

Les psychotropes de synthèse sont un ensemble de substances produites en laboratoire. Il en existe pour le cannabis, mais il ne faut pas se méprendre: il ne s’agit pas de cannabis. Les cannabis de synthèse ont plusieurs noms d’usage, notamment Spice, Yucatan Fire, Atomic Bomb et K2.

Ces substances visent à reproduire les effets d’un psychotrope connu (cannabis, cocaïne, ecstasy, etc.), mais d’une façon légèrement différente, soit en utilisant un dérivé du produit ou une molécule similaire. Cela fait en sorte que la substance passe outre les réglementations en place: elle n’est ni interdite, ni permise, et ce jusqu’à ce que les lois changent. Le marché des substances de synthèse n’est pas réglementé, et les produits sont généralement synthétisés dans des laboratoires clandestins, ce qui empêche le consommateur de savoir exactement la pureté de la substance consommée, les contaminants potentiels, voire même si la substance consommée est bien celle qu’il a achetée.

Le cannabis de synthèse (aussi appelé Spice, Yucatan fire, Atomic bomb, K2, etc) est un produit qui n’a rien à voir avec la plante. C’est une substance produite en laboratoire dont la molécule imite celle du THC.

On peut donc s’attendre à ce que ce produit ait des effets similaires à ceux du cannabis. Cependant, étant donné la nature changeante des psychotropes de synthèse, il est difficile de mener des études afin d’identifier clairement leurs effets. Des recherches auprès d’animaux et des cas cliniques (Castaneto et al., 2014 ; Dobaja et al., 2017 ; Genest et Villeneuve, 2018) ont cependant permis d’identifier les effets suivants:

| Analgésie, ou anti-douleur | Catalepsie, ou rigidité musculaire | Baisse de mobilité |

| Hypothermie, ou baisse de température corporelle | Difficultés avec la mémoire à court terme | Variation de poids |

| Malaise général | Sensation d’avoir la bouche sèche | Perceptions générales altérées |

| Humeur altérée | Perception du temps altérée | Pertes de concentration |

| Bouffées de chaleur | Agitation | Irritabilité |

| Anxiété | Confusion | Symptômes psychotiques |

| Manque de souffle | Nausées et vomissements | Difficultés d’élocution |

| Hypertension et hausse du rythme cardiaque | Douleurs à la poitrine | Tremblements musculaires |

| Transpiration | Insuffisance rénale | Infarctus |

| Accident vasculaire cérébral | Convulsions | Décès |

Des cas d’intoxication par simple contact de cannabinoïdes synthétiques très concentrés ont été répertoriés (Dobaja et al., 2017).

Comment calcule t’on la puissance du cannabis?

On calcule le degré de puissance du cannabis en pourcentage de THC, la molécule psychoactive qu’on retrouve dans la plante. Il s’agit de la proportion de THC en poids dans le cannabis. De façon naturelle, le pourcentage de THC varie entre 0.5% et 5%. Par contre, avec les méthodes de cultures hydroponiques, on retrouve aujourd’hui des cannabis dont les taux de THC peuvent aller jusqu’à 30%, et certains produits dérivés ou synthétisés peuvent avoir une teneur en THC allant jusqu’à 98%. Un cannabis est considéré à forte teneur à partir de 20% de THC.

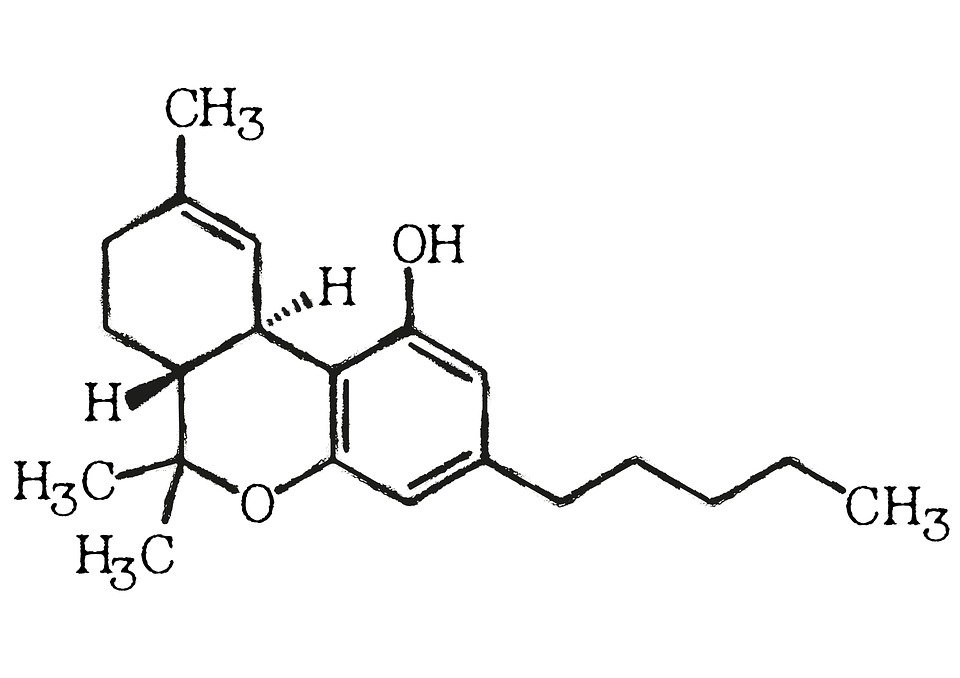

Molécules actives du cannabis : les phytocannabinoïdes

Dans le cannabis, on retrouve près d’une centaine de molécules actives répertoriées: les phytocannabinoïdes. Ces cannabinoïdes sont produits et emmagasinés dans les trichomes, ces minuscules poils transparents qui recouvrent les fleurs et les feuilles de la plante. Ce sont ces molécules qui ont des effets sur les récepteurs nerveux du cerveau et du corps. Ils peuvent modifier le comportement de ces cellules et la communication entre elles.

Les cannabinoïdes du cannabis les plus connus et les plus étudiés sont le tétrahydrocannabinol, ou THC, et le cannabidiol, ou CBD, puisque ce sont les deux molécules qui auraient les effets les plus directs sur le cerveau. Par contre, il est à noter que plusieurs autres cannabinoïdes moins importants sont aussi répertoriés dans la plante, bien que l’on connaisse bien leurs effets sur le ressenti des personnes consommant du cannabis.

Saviez-vous que?

Saviez-vous que le corps humain produit naturellement des cannabinoïdes?

En effet, parmi les différents neurotransmetteurs du corps humain, certains, comme l’anandamide, sont rattachés au système endocannabinoïde, qui traite les cannabinoïdes endogènes, ou produits par le corps. L’anandamide est un neurotransmetteur important dans la régulation de l’humeur, de la mémoire de la douleur, de la cognition et des émotions.

Or, les récepteurs neuronaux de l’anandamide réagissent également au THC, la principale molécule psychoactive présente dans le cannabis. Le THC surcharge alors le système endocannabinoïde, ce qui cause les effets de la consommation de cannabis tels qu’on les connait.

Le système endocannabinoïde est unique à chaque individu, ce qui est l’un des facteurs qui pourraient expliquer pourquoi les consommateurs ne ressentent pas de manière identique les effets d’un même produit.

Le THC

Le tétrahydrocannabinol, plus communément connu sous l’abréviation de THC, est la molécule la plus présente dans le cannabis. C’est également la molécule psychoactive du cannabis, c’est-à-dire qu’elle est responsable des effets sur le cerveau, les neurones et le comportement.

De façon naturelle, le pourcentage de THC dans un plant de cannabis varie entre 0.5% et 5%. Cependant, la puissance en THC du cannabis séché a augmenté depuis les années 80, passant d’un taux de THC moyen de 3 %, à environ 15 % aujourd’hui (Ben Amar, 2014, p.67).

Comment calcule-t-on la puissance du cannabis?

On calcule le degré de puissance du cannabis en pourcentage de THC, la molécule psychoactive qu’on retrouve dans la plante. Il s’agit de la proportion de THC en poids dans le cannabis. De façon naturelle, le pourcentage de THC varie entre 0.5% et 5%. Par contre, avec les méthodes de cultures hydroponiques, on retrouve aujourd’hui des cannabis dont les taux de THC peuvent aller jusqu’à 30%, et certains produits dérivés ou synthétisés peuvent avoir une teneur en THC allant jusqu’à 98%. Un cannabis est considéré à forte teneur à partir de 20% de THC.

Les effets du THC

Comme il a été mentionné plus haut, le THC a un effet sur le système nerveux en agissant sur le système endocannabinoïde. C’est ce qui cause l’effet euphorisant du cannabis, entre autres. Par effet cascade, le THC est également responsable de l’augmentation de la libération de dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir, dans le cerveau.

La consommation de THC peut avoir des impacts sur une personne même après que l’intoxication soit considérée comme terminée, et plusieurs types d’effets sont possibles. Parmi ces effets, on retrouve notamment (Broyd et al., 2016)

- Des déficits de mémoire, qu’on remarque entre autres dans la parole;

- Des déficits d’attention, qui peuvent prendre la forme de problèmes à suivre des conversations; ou de difficulté à compléter une tâche complexe;;

- Des difficultés psychomotrices, qui peuvent se manifester par des problèmes de motricité et de coordination;

- Une baisse d’inhibition qui peut prendre la forme d’une tendance à outrepasser certaines limites sociales plus facilement.

Il est important de se rappeler que le THC est une substance parfois obtenue par des moyens non-règlementés, et dont les effets sont multiples et complexes. Ainsi, d’autres effets peuvent s’ajouter selon l’individu qui le consomme. De plus, étant donné la décriminalisation et la légalisation récentes du cannabis, la communauté scientifique commence à peine à avoir des données concernant les effets à moyen et long terme de ses effets. On sait cependant que ces effets négatifs persistants sont plus forts pour des personnes consommant davantage de THC. De plus, ces déficits cognitifs sont plus importants chez les consommateurs adolescents que les adultes, et ils apparaissent avec une consommation moindre que celle des adultes (Bourque et Potvin, 2019 ; Castellanos-Ryan et al., 2017 ; Morin et al., 2019).

Élimination du THC

Le THC est une substance dite lipophile, ou liposoluble, c’est-à-dire qu’elle se dissout dans les graisses et les lipides. Ainsi, une partie du THC consommé se retrouve stockée dans les lipides et les corps gras de l’organisme, notamment au cerveau, puis graduellement libérée dans l’organisme. Cela explique la longue durée des effets résiduels de la substance.

Le corps élimine rarement les substances psychoactives telles quelles. Souvent, il va déconstruire et désactiver ces molécules par un procédé appelé métabolisation. Dans le cas du cannabis, le THC est rapidement dégradé pour obtenir principalement un métabolite au nom compliqué qu’on appellera THC-COOH. C’est fréquemment cette molécule qui est détectée par les analyses sanguines et d’urine après la consommation. Il faut environ 3 semaines pour qu’il reste moins de 5% du THC et ses métabolites dans le sang.

Vous trouverez, dans le tableau ci-bas, la durée selon laquelle il est possible de détecter du THC dans le corps:

Durée de la présence du THC et du THC-COOH dans le corps

| THC | THC-COOH | |

| Dans le sang | Jusqu’à 27 heures après la consommation. | Jusqu’à 6 jours après la consommation. |

| Dans la salive | Mesure fiable jusqu’à 4 heures, détectable entre 3 à 6 heures après la consommation. | Détectable jusqu’à 29 jours, mais peu fiable. |

| Urine | 5 à 7 jours chez les consommateurs occasionels, 8 à 12 jours chez les consommateurs réguliers, trois semaines à 30 jours chez les grands consommateurs. | |

| Cheveux | À très long terme | À très long terme |

Le CBD

Le cannabidiol, également connu par l’abréviation CBD, est le second cannabinoïde en importance dans le cannabis. Relativement peu d’information est connue du cannabidiol, et la communauté scientifique évite généralement les affirmations absolues, préférant présenter ses caractéristiques thérapeutiques avec un grain de sel.

Il pourrait avoir certaines vertus thérapeutique, notamment concernant la douleur et l’inflammation. Il ne cause pas les effets psychoactifs qu’on associe traditionnellement au cannabis. Il pourrait également être utilisé dans le traitement de certains problèmes neurologiques, comme l’épilepsie, la psychose, la sclérose multiple et certains problèmes moteurs, ainsi que pour pallier à certains effets secondaires de la chimiothérapie, comme la nausée et les vomissements (Committee on the Health Effects of Marijuana et National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017). Par croisement génétique, il a été possible pour les producteurs autorisés d’obtenir des plants de cannabis ayant de bas niveaux de THC et de hauts niveaux de CBD. Bien que d’autres bienfaits lui soient attribués, la communauté scientifique ne s’entend pas sur la fiabilité de ces affirmations, et plusieurs études ne présentent pas de résultats significatifs à ce sujet.

Exemples d’utilisation pour le cannabis thérapeutique

- réduction de la douleur

- aide au sommeil

- réduction de l’Inflammation

- réduction de l’anxiété et du stress

- stimulation de l’appétit

- expectorant et bronchodilatateur (permet de tousser et d’ouvrir les poumons)

- soulagement de la dépression

- stimulant pour l’appétit

- anti-nauséeux

Qui sont les consommateur/trice-s de cannabis?

Près de la moitié des Québécois* ont affirmé avoir déjà consommé du cannabis dans leur vie (Conus et al., 2022, p. 25). L’âge moyen de la première consommation de cannabis a augmenté entre 2018 et 2021, passant de 18,5 ans à 19,3 ans.

En 2021, près d’un Québécois sur cinq déclarait avoir consommé du cannabis dans la dernière année. On retrouvait dans cette proportion davantage d’hommes, et 43% de ces consommateurs avaient entre 21 et 24 ans. Concernant les trois mois précédant l’enquête, 15% des Québécois ont déclaré avoir consommé du cannabis (Conus et al., 2022, p. 26).

Parmi les consommateurs de cannabis, 40% en ont une utilisation très occasionnelle (moins d’une fois par mois), 19% en ont une utilisation occasionnelle (une à trois fois par mois) , 26% en ont une utilisation régulière (une à six fois par semaine) et 15% en consomment quotidiennement. La proportion de consommateurs quotidiens baisse chez les personnes ayant une scolarité plus avancée, mais augmente chez les populations plus défavorisées (Conus et al., 2022, p. 32).

La consommation de cannabis est plus fréquente parmi les personnes présentant de hauts niveaux de détresse psychologique et d’insatisfaction à l’égard de la vie. Dans les deux cas, environ le quart des personnes répondant à ces niveaux de santé mentale ont consommé du cannabis dans les 12 mois précédant l’enquête, contre moins de 20% pour les gens plus heureux (Conus et al., 2022, p. 26).

Un peu plus d’un consommateur sur quatre ne sait pas si la substance consommée contient davantage de THC, de CBD, ou en niveaux équivalents. Cette proportion monte à presque une personne sur deux chez les 15-17 ans. Une quantité préoccupante de consommateurs ne connaissent donc pas le contenu en cannabinoïdes de ce qu’ils consomment (Conus et al., 2022, pp. 38-39).

Si près de 45% des consommateurs de cannabis sont évalués comme ayant un risque faible de faire un usage problématique du cannabis, environ 53% présentent un risque modéré, signifiant qu’une intervention de prévention serait pertinente. La proportion de personnes présentant un risque modéré ou élevé atteint 70% chez les personnes n’ayant pas obtenu un diplôme d’études secondaires, et 68% chez les personnes dont l’âge de la première consommation de cannabis se situe avant 15 ans (Conus et al., 2022, pp. 49-50).

43,3% des consommateurs se procurent le cannabis qu’ils consomment exclusivement à la SQDC, alors que 20,4% des consommateurs n’obtiennent le leur uniquement par d’autres sources d’approvisionnement que la SQDC (Conus et al., 2022, pp. 68). Parmi ces méthodes, on retrouve notamment l’acquisition par une tierce personne, les fournisseurs illégaux, les fournisseurs légaux hors du Québec et la cultivation personnelle (Conus et al., 2022, p. 61).

L’Institut de la statistique du Québec commente sur les jeunes consommateurs de cannabis et leurs habitudes:

« Certains jeunes consommateurs ont des habitudes de consommation qui peuvent être associées à des risques pour la santé : méconnaissance de la teneur en THC du cannabis consommé, consommation de cannabis ayant une teneur élevée en THC dans un produit alimentaire ou par vapotage, et consommation de cannabis juste avant ou pendant une journée de travail ou d’étude. » (Conus et al., 2022, p.57)

*Les résultats de l’Enquête québécoise sur le cannabis ne prennent pas en compte les Québécois de moins de 15 ans.

Résumé

Il faut avoir 21 ans pour acheter et posséder du cannabis au Québec. La limite de possession est établie à 30 grammes par personne en milieu public et de 150 grammes pour un milieu privé (sauf exceptions). La consommation de cannabis est interdite dans la majorité des lieux publics, et la vente récréative de cannabis n’est permise qu’à la SQDC. À moins de posséder un permis ou une licence approprié, l’exportation, l’importation et la production de cannabis est interdite au Québec.

Ce que la loi dit

L’âge d’achat et de possession

Le gouvernement fédéral a fixé l’âge minimum d’achat et de possession de cannabis à 18 ans. Cependant, le gouvernement du Québec a mis en place des balises plus restrictives. Ainsi, au Québec, l’âge minimum d’un acheteur de cannabis est fixé à 21 ans au lieu de 18 (« Cadre légal », 2022).

Possession

Au Canada, il est légal de posséder 30 grammes de cannabis séchés ou l’équivalent dans un lieu public. Il est important de noter que certains milieux, comme les écoles et les cégeps, en interdisent la possession. De plus, il est légal de posséder jusqu’à 150 grammes de produit de cannabis ou son équivalent dans un lieu non-public, et ce peu importe le nombre de personnes s’y trouvant. Dans ce cas, on parlera souvent d’une résidence privée (« Cadre légal », 2022).

Équivalences de produits de cannabis, en grammes (Santé Canada, 2020)

|

Pour 1 gramme de cannabis séché |

Pour 30 grammes de cannabis séché |

|

5 grammes de cannabis frais |

150 grammes de cannabis frais |

|

15 grammes de produit comestible |

450 grammes de produit comestible |

|

70 grammes de produit liquide |

2100 grammes de produit liquide |

|

0,25 gramme de concentré (solide ou liquide) |

7,5 grammes de concentré (solide ou liquide) |

|

1 graine de la plante de cannabis |

30 graines de la plante de cannabis |

Les dérivés de cannabis sont comptés dans les limites de 30 et 150 grammes à titre de produits du cannabis.

Vente

Au Québec, seule la Société québécoise du cannabis (SQDC) est autorisée à vendre des produits de cannabis récréatifs. Acheter du cannabis sur le marché noir et en consommer est toujours illégal. Lors d’une visite, il est possible d’acheter au plus 30 grammes de cannabis. Il faut donc prendre conscience de la quantité de cannabis qu’on possède déjà sur soi afin de ne pas dépasser la limite légale.

Il est interdit de revendre du cannabis de la SQDC ou d’en acheter pour une personne de moins de 21 ans (« Cadre légal », 2022).

Lieux

Au Québec, il est possible de consommer du cannabis dans les lieux privés tels qu’une maison, un appartement, une résidence étudiante ou une chambre ou sur le terrain d’une résidence privée, à moins que cela ne soit interdit par le bail de location de la résidence.

Par contre, c’est interdit dans tous les lieux publics, terrains publics, parcs, lieux de travail, etc. ainsi que dans les endroits où s’exerce une activité commerciale, quelle qu’en soit la nature.

À noter qu’une résidence privée recevant des activités publiques, comme un service de garde en milieu familial, correspond à un lieu public durant les heures d’activité publique. Ainsi, suivant l’exemple du service de garde, il est interdit de consommer du cannabis durant les heures d’ouverture de la garderie (« Cadre légal », 2022).

Il est interdit de posséder et consommer du cannabis dans tous les lieux publics suivants :

- terrains et dans locaux des établissements scolaires (sauf dans les résidences étudiantes, qui sont considérés comme des lieux privés)

Il est interdit de consommer du cannabis dans tous les lieux publics suivants (sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée):

- établissement de santé ou de services sociaux, services d’une ressource intermédiaire

- résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial (durant les heures d’ouverture de la garderie)

- centre communautaire, de loisir ou de sport

- locaux de club, association, organismes communautaires

- maisons de soins palliatifs, de soins de longue durée, d’hébergement temporaire ou de cure

- les établissements d’hébergement touristique et les bâtiments d’une pourvoirie

- restaurants, cafés, cafétérias, bars, etc.

- casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard;

- milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une résidence privée;

- moyens de transport collectif et les autres moyens de transport utilisés dans le cadre d’un travail

- tous autres lieux fermés qui accueillent le public.

Également, il est interdit de consommer du cannabis dans tous les lieux suivants:

- tentes, chapiteaux et autres installations semblables qui accueillent le public;

- terrasses et autres aires extérieures d’une activité commerciale

- terrains et lieux publics extérieurs

Culture du cannabis

La loi fédérale sur le cannabis permet aux personnes majeures de posséder et cultiver jusqu’à quatre plants de cannabis par habitation pour consommation personnelle. Cependant, au Québec, il est rigoureusement interdit de cultiver le cannabis pour utilisation personnelle (« Cadre légal », 2022).

À noter que le dossier de cet article de loi provincial est présentement entre les mains de la Cour suprême du Canada. Cette réglementation peut être appelée à changer (Marin, 2022).

Les cultivateurs et transformateurs légaux de cannabis.

La culture du cannabis et son utilisation commerciale sont encadrées par un ensemble de lois, tant au niveau du Canada qu’à celui du Québec. Entre autres, les entreprises souhaitant faire la culture ou la transformation du cannabis à des fins commerciales doivent demander une licence auprès de Santé Canada. Cette licence définit, notamment, le volume de production permis, le type de produit vendu, la destination du produit et l’utilisation faite du cannabis obtenu. Ces utilisations peuvent tenir de la transformation, de la recherche, des essais cliniques ou de la vente. La vente ne peut être faite qu’à la SQDC ou à un fournisseur médical autorisé (Santé Canada, 2018).

Le cannabis et les frontières

L’importation et l’exportation de cannabis est également fortement réglementé et requiert un permis issu par Santé Canada. Le transport international de cannabis n’est permis qu’à des fins médicales ou scientifiques. Traverser les douanes du Canada en étant en possession de cannabis sans permis correspond à de la contrebande, et de lourdes sanctions juridiques peuvent s’imposer à un contrevenant.

Le transport de produits de cannabis entre les provinces canadiennes, en contrepartie, est permis. Il est cependant important de s’assurer de respecter la législation de la province dans laquelle on se trouve (Santé Canada, 2019).

Résumé

La vente et la consommation de cannabis ont été légalisées au Canada en 2018. Bien que le gouvernement fédéral ait établi des balises concernant cette substance, le gouvernement du Québec a mis en place des lois et règlements en général plus restrictifs. Ainsi, au Québec, l’âge minimum pour l’achat, la possession et la consommation de cannabis est établi à 21 ans. La cultivation personnelle de cannabis est interdite, et une personne ne peut posséder plus de 30 grammes de cannabis (ou son équivalent) sur elle, et au plus 150 grammes pour l’ensemble d’un foyer.

Histoire légale

Le cannabis a été proscrit au Canada en 1923 par son ajout à la Loi interdisant l’usage inapproprié d’opium et d’autres drogues, au même titre que l’opium et la cocaïne. Les raisons de cet ajout sont floues. Une hypothèse est que cette prohibition canadienne suivrait simplement un mouvement de contrôle international (Tattrie, 2021).

Processus de légalisation Canada-Québec

Plusieurs commissions et comités se sont succédé depuis les années 1960 afin d’évaluer l’usage canadien du cannabis et en tirer des recommandations. Un léger assouplissement des conséquences légales de la possession de cannabis, permettant les amendes simples, survient en 1969. Peu de temps après, un rapport de 1972 parle des problématiques de l’interdiction sans équivoque du cannabis, et une décriminalisation partielle de la substance est recommandée. Celle-ci n’aura cependant pas lieu (Martel, 2019).

Ce ne sera qu’au tournant du siècle que la question reviendra à l’ordre du jour. En 2000, suivant des pressions militantes, la Cour d’appel de l’Ontario invalide la prohibition, et Santé Canada permet et balise l’accès au cannabis médical. Deux comités évaluent que la prohibition du cannabis ne fonctionne pas, et recommandent une approche de santé publique dès 2001. Cependant, plusieurs traités internationaux et ententes avec les États-Unis dissuadent les gouvernements d’agir (Martel, 2019).

Législation Canada

L’option de la légalisation redevient d’actualité lors de la campagne électorale fédérale de 2015. Le Parti Libéral fait de la légalisation et de l’approche de régulation la pierre angulaire de leur plateforme électorale. Cette approche de santé publique est finalement mise en place en 2018 avec la légalisation du cannabis (Martel, 2019). Au même moment, un processus balisé de demande de pardon pour de précédentes accusations de possession et de trafic de cannabis est mis en place, facilitant la recherche d’emploi et les voyages de plusieurs Canadiens (Tattrie, 2021).

Bien que la loi fédérale encadre clairement la vente et la consommation de cannabis, plaçant l’âge minimal des clients à 18 ans, limitant la possession à 30 grammes sur soi et permettant la cultivation d’au plus quatre plants de cannabis, les provinces peuvent mettre en place des restrictions plus serrées. Certains gouvernements provinciaux vont mettre en place des législations correspondant à leurs enjeux.

(Tattrie, 2021).

Législation Québec

Le gouvernement du Québec a mis en place des balises plus restrictives en ce qui a trait au cannabis. Ainsi, au Québec, l’âge minimum d’un acheteur de cannabis est fixé à 21 ans au lieu de 18. La culture personnelle et la possession de plants de cannabis sont rigoureusement interdites (à noter que l’article de loi concernant les plants de cannabis est présentement contesté sur le plan légal. Les endroits où la consommation est interdite sont balisés. La vente de la substance est réservée uniquement à la Société québécoise du cannabis, ou SQDC, et certains éléments concernant la vente du cannabis, comme les catégories de produits autorisés et la promotion, la publicité et l’emballage du produit de cannabis, sont réglementés (Gouvernement du Québec, 2020).

Pourquoi légaliser?

La décriminalisation et la légalisation du cannabis par le gouvernement du Canada comportaient certains objectifs (Santé Canada, 2017):

- restreindre l’accès des jeunes au cannabis;

- protéger les jeunes contre la promotion du cannabis et l’incitation à en consommer;

- décourager et réduire les activités criminelles en imposant de lourdes sanctions pénales aux personnes qui enfreignent loi, en particulier celles qui importent ou exportent du cannabis ou qui en fournissent aux jeunes;

- protéger la santé publique en soumettant les produits à des exigences rigoureuses en matière d’innocuité et de qualité;

- réduire le fardeau imposé au système de justice pénale;

- permettre la production légale de cannabis en vue de réduire les activités illégales;

- permettre aux adultes d’avoir accès à du cannabis réglementé légal dont la qualité est contrôlée et d’en posséder;

- mieux faire connaître au public les risques pour la santé associés au cannabis;

L’encadrement additionnel par le gouvernement du Québec, plus restrictif que celui du Canada, vise notamment (« Cadre légal », 2022):

- de protéger la santé et d’assurer la sécurité des personnes, particulièrement celles des groupes les plus vulnérables, dont les jeunes;

- de prévenir l’initiation au cannabis surtout chez les adolescents, les jeunes adultes et les groupes vulnérables;

- de stimuler le transfert des consommateurs vers le marché licite suivant la logique selon laquelle une vente encadrée de produits dont la qualité est contrôlée réduira les risques sur la santé;

- d’assurer la sécurité routière.

Effets perçus de la légalisation (statistiques)

L’Enquête nationale sur le cannabis a permis de collecter des données sur la consommation de cannabis au Canada. En 2020, ces données ont permis d’identifier quatre éléments importants suivant la légalisation du cannabis (Statistique Canada, 2020) :

- Il y a eu une légère augmentation du nombre de consommateurs.trices de cannabis suivant sa légalisation, passant d’environ 15% à presque 17% de la population en ayant consommé dans les trois mois précédant l’Enquête;

- La proportion de consommateurs.trices à chaque jour n’a pas changé depuis la légalisation du cannabis.

- La proportion de consommateurs utilisant leur voiture suivant la consommation de cannabis n’a pas changé.

- Plus de la moitié des personnes consommant du cannabis ont affirmé obtenir au moins une partie de leur cannabis d’une source légale, et l’approvisionnement via un marché illégal a baissé.

Consommation de cannabis

Les formes du cannabis

Le cannabis et ses produits dérivés peuvent prendre plusieurs formes afin d’être consommés. Parmi ces formes, on retrouve notamment:

- les feuilles fraîches;

- les feuilles séchées;

- les produits comestibles, dans lesquels le cannabis est intégré à l’intérieur d’un breuvage ou d’un aliment;

- les concentrés, comme les huiles, les teintures et les beurres;

- les produits topiques, comme les crèmes, permettant une utilisation sur la peau.

Il est à noter que la forme de la consommation influence le temps de réaction et d’effet. Vous trouverez les informations dans la section Les effets du cannabis.

De ces multiples produits, on peut consommer le cannabis d’une multitude de façons.

Elles sont regroupées en trois catégories:

- inhalé (fumé, vaporisé et autres);

- ingéré;

- application topique.

À noter que peu d’information est disponible concernant le cannabis en application topique, et que les données préliminaires connues indiquent un risque d’intoxication faible.

Par inhalation

La consommation de cannabis par inhalation se fait en fumant ou en vaporisant le cannabis. Les effets de la substance apparaissent rapidement en utilisant cette méthode.

Une personne peut fumer le cannabis en le mettant dans une cigarette de cannabis qu’on appellera « joint », en utilisant une pipe simple ou une pipe à eau, souvent connu sous le nom d’un « bong ». C’est la méthode la plus nocive pour la santé, puisque la combustion du cannabis cause de la fumée, laquelle est associée à des problèmes de santé respiratoire.

En utilisant un vaporisateur, il est possible de consommer le cannabis en le vaporisant. Le principe est de chauffer la substance au point de faire évaporer les cannabinoïdes contenus dans le produit, mais sans causer sa combustion. Cette méthode est plus complexe et coûteuse, étant donné l’équipement requis, mais l’absence de fumée la rend moins nocive pour la santé.

La vapoteuse peut également être utilisée pour consommer du cannabis. Cependant, ces produits ne sont pas vendus à la SQDC, et ne sont donc pas réglementés.

Substances nocives

Dans un joint, on retrouve près de 150 composés chimiques nocifs, dont plusieurs agents cancérigènes. Une étude (Moir et al., 2008) a démontré que, comparée avec une cigarette de tabac, la fumée d’un joint contient:

- Autant de goudron, quoique la fumée secondaire de cannabis en contient jusqu’à 50% plus que celle du tabac;

- 4,4 fois plus d’oxyde d’azote, un irritant pour le système respiratoire qu’on retrouve aussi dans le système de combustion des voitures;

- 20 fois plus d’ammoniac;

- 2,5 fois plus de cyanure d’hydrogène, et encore plus dans la fumée secondaire;

- Un peu moins de monoxyde de carbone

- Beaucoup moins de nicotine

Par ingestion

La consommation de cannabis par ingestion peut se faire de deux façons: par consommation sublinguale et pas consommation orale.

La consommation sublinguale se fait en déposant un produit du cannabis, souvent sous forme d’huile, de liquide atomisé (spray) ou de timbre sublingual, sous la langue. Puisque cet endroit comporte une multitude de muqueuses et une grande quantité de vaisseaux sanguins environnants, la substance psychoactive est absorbée directement dans le sang. Ce processus prend environ 30 minutes.

La consommation orale fait référence à avaler le produit de cannabis, soit sous forme d’huile, de capsule, de boisson ou de produit cuisiné, comme une pâtisserie ou un bonbon.

Puisque l’absorption du THC se fait par le système digestif, les effets commencent à se faire sentir lorsque l’organisme commence à absorber ce qui est contenu dans l’estomac. Cela peut donc prendre entre 30 min à 2h. Le plein effet peut prendre jusqu’à 4h avant d’apparaître.

De plus, il faut savoir que les effets du cannabis comestible sont généralement plus globaux et peuvent durer beaucoup plus longtemps. Ils sont également moins forts, puisque le THC est partiellement métabolisé avant même d’arriver au sang lorsqu’il est ingéré.

Il est nécessaire d’être prudent lorsque l’on consomme du cannabis comestible puisque les effets sont différents et plus longs à se faire ressentir. Puisque ses effets sont moins forts, il est tentant d’en consommer plus qu’à l’habitude. Ainsi, les surdoses involontaires sont plus fréquentes.

Voici quelques recommandations concernant l’utilisation du cannabis ingéré:

- Si vous consommez du cannabis comestible pour la première fois, commencez par une petite quantité

- Afin d’éviter les surdoses involontaires, attendez de ressentir les effets du cannabis avant d’en reprendre.

- Si vous préparez des produits de cannabis comestibles à la maison, assurez-vous de connaître la teneur en THC de la recette utilisée.

- Ranger votre cannabis en lieu sûr afin d’éviter que des enfants ou des animaux y aient accès accidentellement. Ils sont plus petits, et les surdoses sont plus faciles à atteindre.

Les effets du cannabis

La rapidité de l’apparition des effets du cannabis et du THC varie fortement en fonction de la méthode de consommation choisie. En effet, les voies respiratoires sont beaucoup plus efficaces pour absorber les molécules de THC que l’intestin, par exemple.

Le tableau suivant décrit ces vitesses d’apparition des effets, ainsi que la durée de ces effets.

Rapidité d’absorption du THC et durée de ses effets

Durée des effets selon le mode de consommation* (Société Québécoise du Cannabis, 2022)

|

Apparition des effets |

Effet maximal |

Durée approximative des effets |

|

|

Par inhalation |

90 secondes à 5 minutes |

15 à 30 minutes |

2 à 3 heures |

|

Absorption sublinguale |

Après 30 minutes |

Une heure et demie à 3 heures |

Jusqu’à 8 heures, parfois plus. |

|

Ingestion |

Jusqu’à une heure |

Une heure et demie à 3 heures |

Jusqu’à 8 heures, parfois plus. |

*À noter que ces durées sont mentionnées à titre indicatif. Plusieurs facteurs entrent en compte dans les durées d’absorption et de métabolisation. Renseignez-vous au besoin sur la loi de l’effet.

Lors de la consommation de cannabis, les effets recherchés sont généralement les suivants (Gouvernement du Québec, 2018):

- Impression subjective de bien-être

- Sensation de calme et de relaxation

- Volubilité

- Rires spontanés

- Sensation de confiance en soi

- Impression de créativité

Cependant, plusieurs autres effets, certains indésirables, peuvent survenir lors de la consommation (Gouvernement du Québec, 2018):

- Perception du temps altérée

- Difficultés cognitives (attention, mémoire, jugement)

- Yeux rouges

- Augmentation de l’appétit

- Bouche pâteuse

- Somnolence

- Ralentissement du temps de réaction

- Anxiété, peur ou panique

- Confusion

- Délires

- Paranoïa

- Nausées

- Vomissements

On entend souvent parler du high et du coming down lorsqu’on parle de cannabis. Ces effets sont attribuables au THC.

Le high correspond à une sensation de bien-être, de calme et d’insouciance marquée. La perception du temps et de l’espace peut changer, les perceptions sensorielles sont souvent plus fortes, et la personne en état de high peut présenter des réflexions tenant de la pensée magique, comme l’impression de pouvoir accomplir des tâches plus facilement.

Le coming down correspond à une période de ralentissement psychomoteur. Cette période apparaît graduellement, généralement dans l’heure suivant la consommation de THC. Les effets correspondent, entre autres, à des difficultés avec la mémoire à court terme et le souvenir d’événements récents, la baisse des réflexes et du temps de réaction, et des difficultés de coordination. La force et la durée de ces effets varie en fonction de la dose, et durent environ quatre heures, bien que certains effets psychomoteurs peuvent se prolonger jusqu’à 12 heures (Ben Amar, 2014).

Consommation responsable

5 règles de la consommation responsable

Première règle

On s’assure d’être dans un bon état psychologique et physique. Il est important d’être reposé, d’avoir bien mangé et d’être dans un état émotif positif. Si l’on se sent déprimé ou triste, il est mieux de s’abstenir de consommer puisque le cannabis peut avoir des effets négatifs lorsque l’on est dans un état psychique fragile.

Deuxième règle

On s’abstient de consommer dans des contextes nécessitant de la concentration et de l’attention tel que l’école, le travail ou la conduite d’un véhicule, par exemple.

Troisième règle

On consomme de façon modérée et sporadique pour réduire le risque de développer une dépendance. On s’assure donc que la fréquence de consommation et les doses absorbées restent faibles.

Quatrième règle

Ne pas mélanger les consommations. Mélanger le cannabis avec de l’alcool ou d’autres drogues peut provoquer des effets incertains. Également, il peut y avoir des interactions entre le cannabis et les médicaments sous ordonnance ou en vente libre. Renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Cinquième règle

On range notre cannabis en lieu sûr, à l’abri des enfants et des animaux. On s’assure de bien identifier le contenant afin qu’il n’y aucune confusion possible, et ce, particulièrement dans le cas des produits de cannabis transformés.

Le « bad trip »

Le badtrip est une réaction négative à la consommation d’une substance psychoactive.

Il se présente sous deux formes: la réaction indésirable et la surdose.

La réaction indésirable n’est pas définie par la quantité de cannabis consommée, quoiqu’elle peut y jouer un rôle. Il s’agit uniquement d’une mauvaise réaction à la substance. Cette mauvaise réaction peut être relativement légère, dans laquelle on peut voir des manifestations d’anxiété et de désorientation.

Cependant, dans des cas de réaction indésirable plus forte, les effets physiologiques du cannabis, comme la hausse du rythme cardiaque et la transpiration, combinées à l’anxiété, peuvent déclencher une forte réponse de stress. La substance peut également causer une psychose toxique, durant laquelle la personne perdra partiellement ou complètement contact avec la réalité à cause du cannabis. Elle peut avoir une impression d’être persécutée, entendre des voix ou avoir des hallucinations visuelles.

Dans certains cas extrêmes, le cannabis peut révéler une vulnérabilité psychologique à la psychose pouvant mener à une hospitalisation de longue durée et/ou à un diagnostic de schizophrénie.

La surdose, contrairement à la simple réaction indésirable, est définie par une trop grande quantité de cannabis consommée, ou encore a utilisé des produits en trop haute teneur en THC. La surdose est rare, mais de plus en plus de cas sont étudiés. Les symptômes identifiés tiennent généralement de la hausse du rythme cardiaque, d’un ralentissement de la respiration et parfois d’un coma, surtout chez les enfants, par intoxication accidentelle. La surdose de cannabis ne serait pas dangereux, puisque le THC n’affecte pas directement les aires cérébrales responsables de la respiration. Cependant, comme la réaction indésirable, il s’agit d’une expérience fortement anxiogène.

Si une personne fait un bad trip, il est recommandé de l’accompagner et d’éviter de la laisser seule. Il faut réduire les stimuli environnants (endroit calme, bruit faible, lumière tamisée). Offrir de l’eau à la personne et l’encourager à prendre de grandes respirations sont également notés (Péloquin et Mercure, 2018).

Dépendance

Il est estimé que 9,1% des personnes consommant du cannabis à un moment de leur vie développent une forme de dépendance, bien que cette proportion dépasse 15% pour les personnes ayant débuté leur consommation à l’adolescence (Péloquin et Mercure, 2018). Cette dépendance prend généralement la forme d’une dépendance psychologique, laquelle prend la forme d’un besoin psychologique de consommer, mais sans syndrome de sevrage. Ce besoin peut être une recherche de plaisir, une automédicamentation, ou une tentative d’échapper à son quotidien, par exemple (Ben Amar, 2014 ; Péloquin et Mercure, 2018).

Dans des cas de consommation prolongée et en grande quantité de cannabis, certaines personnes peuvent, parfois, présenter une dépendance accompagnée de symptômes physiques. Comme une dépendance physique normale, elle s’accompagne d’un sentiment de manque lors d’un arrêt de la consommation ainsi que des symptômes d’un syndrome de sevrage. Ce sevrage peut causer, notamment, de l’anxiété, de la nervosité, un sentiment de malaise général, de l’insomnie, des maux de tête, la perte de l’appétit, des nausées et des crampes (Ben Amar, 2014 ; Péloquin et Mercure, 2018).

La consommation de cannabis n’est pas sans risque, et certains impacts peuvent être résiduels sur une longue période de temps. Ces effets peuvent affecter tant la santé physique que mentale, et peuvent être temporaires ou permanents. Il est important de noter que certaines personnes, notamment celles ayant des antécédents familiaux de troubles de santé mentale ou de troubles reliés à la santé respiratoire, sont davantage à risque de développer des complications suivant la consommation de cannabis.

Impacts physiques

Les dommages physiques à long terme de la consommation de cannabis varie selon la méthode d’utilisation. Par exemple, fumer du cannabis, que ce soit en utilisant un joint ou un bong, par exemple, comporte des risques similaires à ceux du tabagisme. On parlera entre autres de maladies pulmonaires comme la bronchite ou le cancer du poumon. L’utilisation d’un vaporisateur, bien que menant à la consommation de moins de produits toxiques que lors de la combustion du cannabis, n’est pas garanti sans risques pour la santé pulmonaire non plus. La vapoteuse, quant à elle, est liée à des maladies pulmonaires graves. Les données disponibles ne permettent pas de conclure que l’ingestion ou l’utilisation topique de cannabis comportent un risque pour la santé physique, mais elles ne permettent pas d’affirmer que ces méthodes sont sécuritaires (Gouvernement du Québec, 2022). De plus, comme tout produit de cannabis contenant du THC, les effets psychologiques peuvent mener à des accidents.

Impacts mentaux

Les études sur la consommation à long terme de cannabis se contredisent concernant les impacts cognitifs à long terme de la consommation de cannabis, notamment sur l’aspect temporaire ou non de ceux-ci.

Bien que les résultats de ces études diffèrent et ne concordent pas toujours, il semblerait que l’utilisation de cannabis pourrait avoir des effets dits neurotoxiques, ou dommageables à long terme sur le cerveau à long terme. Ces effets toucheraient notamment l’attention, certaines facettes de la mémoire ainsi que la vitesse de traitement de l’information. Plusieurs facteurs, comme l’âge d’initiation au cannabis et la fréquence de consommation, influencent ces effets à long terme (Bourque et Potvin, 2019).

Cannabis au volant

Avec la légalisation du cannabis, il n’est plus interdit d’être sous l’influence de cette substance en général. Cependant, lorsqu’on est au volant, ou lorsqu’on a la garde d’un véhicule, c’est différent. Il est important de prendre connaissance des lois et règlements entourant la conduite avec les facultés affaiblies, tout particulièrement en ce qui a trait au cannabis.

Le code criminel du Canada stipule que:

320.14 (1) Commet une infraction quiconque :

- a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

Or, en ce qui concerne le cannabis, une personne est reconnue comme ayant une capacité de conduire affaiblie dans les cas listés dans le tableau 1.

Tableau 1: Les différentes accusations possibles liées à la conduite avec facultés affaiblies par le cannabis

| Concentration sanguine | Accusation |

| De 2 nanogrammes (ng) de THC / ml de sang, mais moins de 5ng/ml. | Infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité. |

| 5 ng de THC / ml de sang et plus. | Infraction mixte de consommation de drogue. |

|

2 ng de THC / ml de sang ET 2,5 mg d’alcool / 100 ml de sang (connu comme le 0,05) |

Infraction mixte de consommation de drogue et d’alcool. |

Il est important de noter que la même règle s’applique aux personnes ayant la garde d’un véhicule. Autrement dit, une personne ne peut pas être dans son véhicule ou à proximité et avoir la possibilité de le mettre en marche. Il est recommandé de rester loin de son véhicule afin d’éviter les malentendus.

De plus, si un agent de police détermine que vos facultés sont affaiblies par une quelconque substance malgré que votre concentration sanguine de la substance ne dépasse pas les niveaux fixés par la loi, vous pouvez quand même être accusé de conduite avec facultés affaiblies. La capacité à conduire compte davantage que la quantité de psychotrope consommée (« Cannabis au volant: un encadrement strict », 2018).

La concentration sanguine de THC augmente très rapidement. En effet, de cinq à huit minutes après la consommation par inhalation, la concentration de THC peut dépasser 100ng/ml. Elle descend également rapidement, pouvant aller à 20ng/ml après une heure et 10ng/ml après quatre heures (Alvarez et al., 2020 ; O’Kane et al., 2002), mais elle reste incompatible avec la conduite automobile pendant plusieurs heures.

Effet du cannabis sur la conduite

Les effets du cannabis sur le cerveau impliquent un impact sur la conduite d’un véhicule. Une personne prenant le volant après avoir consommé du cannabis court près de deux fois le risque d’avoir un accident que les personnes sobres (Gouvernement du Québec, 2022).

Les effets du cannabis sont multiples sur la conduite. En effet, la consommation de THC cause une baisse de la vigilance, des difficultés de concentration, des réflexes amoindris, une coordination affectée, un ralentissement du temps de réaction et un jugement altéré.

Ces pertes de facultés peuvent prendre plusieurs formes, comme (Société de l’assurance automobile du Québec, 2016):

- Ne pas voir les panneaux de signalisation;

- Perdre le contrôle du véhicule et être incapable de le reprendre;

- Avoir de la difficulté à conserver une vitesse constante;

- Faire des dépassements risqués;

- Prendre plus de temps pour freiner;

- Avoir de la difficulté à agir dans une situation d’urgence.

Conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis

Test de dépistage

Le dépistage du cannabis au volant ne se fait pas à l’aide d’appareils de détection. Ils sont effectués en deux temps (Société de l’assurance automobile du Québec, 2016):

- Lors d’un contrôle, un agent de police peut demander d’exécuter, s’il croit qu’une personne se trouve en état de consommation, une série de tests moteurs afin d’évaluer les facultés de la personne contrôlée. Ces tests impliquent de suivre un objet avec les yeux, de marcher sur quelques mètres ainsi qu’une épreuve d’équilibre sur un pied. Un échantillon de salive peut également être demandé.

- Si l’agent doute des facultés de la personne suite aux tests, elle sera conduite au poste de police afin d’effectuer davantage de tests plus poussés. Ces tests visent à évaluer le pouls, la température corporelle, la tension artérielle, les yeux, l’intérieur des narines et de la bouche, le tonus musculaire, ainsi que certains sites potentiels d’injection. Un prélèvement de sang ou d’urine est également demandé, afin de soutenir le verdict de la personne en charge de l’évaluation.

Si ces tests sont échoués ou refusés (un refus équivalant à une admission de culpabilité), des conséquences graves, comme de lourdes amendes, la passation d’un programme d’évaluation obligatoire et un emprisonnement, peuvent en découler.

Le tableau ci-bas résume les différentes accusations possibles concernant la conduite avec facultés affaiblies, tant pour l’alcool que le cannabis et autres substances, ainsi que les conséquences pouvant en découler.

Tableau 2: Les différentes accusations possibles liées à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou le cannabis, et les peines associées (Gouvernement du Canada, 2018)

|

Peines |

|||

| Accusations | 1ère infraction | 2e infraction | 3e infraction |

|

Minimum Maximum : 10 ans d’emprisonnement |

Minimum obligatoire : 30 jours d’emprisonnement; Maximum : 10 ans d’emprisonnement |

Minimum obligatoire : 120 jours d’emprisonnement. Maximum : 10 ans d’emprisonnement |

|

|||

|

Combinaison

|

|||

| Refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon | Minimum : 2000$ d’amende | ||

|

Conduite avec facultés affaiblies par la drogue – Déclaration sommaire de culpabilité

|

Amende maximale de 1000$ |

||

| Conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles |

|

||

| Conduite avec facultés affaiblies causant la mort |

|

||

| Première infraction + TA de 80 à 119 mg | Amende minimale obligatoire de 1 000 $ | ||

| Première infraction + TA de 120 à 159 mg | Amende minimale obligatoire de 1 500 $ | ||

| Première infraction + TA de 160 mg ou plus | Amende minimale obligatoire de 2 000 $ | ||

Consommation et maternité

Il est reconnu que le THC durant la grossesse et l’allaitement a une incidence sur le développement de l’enfant. Bien que les effets puissent être subtils, ils sont tout de même non-négligeables. Ces effets peuvent se percevoir des années plus tard sur le comportement de l’enfant, et ce, à diverses étapes du développement.

Avant la grossesse

Il est à noter que la consommation régulière de cannabis peut affecter la fertilité. Cela peut affecter la capacité de devenir enceinte, le cycle menstruel et l’ovulation ainsi que la qualité et la quantité du sperme et des spermatozoïdes.

Durant la grossesse

Il faut savoir que le THC traverse la barrière du placenta. Bien qu’il est impossible de savoir à partir de quelle quantité le cannabis peut être néfaste pour le foetus, il est tout de même reconnu que cela peut avoir une incidence négative non négligeable. La recommandation est donc de ne pas consommer de cannabis durant la grossesse.

Le cannabis peut causer plusieurs problématiques pour l’enfant à naître s’il est consommé durant la grossesse :

- mortalité fœtale et périnatale

- naissances prématurées

- faibles poids à la naissance

- retard de croissance

La consommation régulière de cannabis, durant la grossesse, peut causer de nombreux problèmes chez l’enfant tels que:

- retard mental

- trouble de comportement

- hyperactivité

- problème de concentration et mémoire

- risque accru d’avoir des problèmes de toxicomanie dans le futur

Par exemple, entre 0 et 3 ans, cela peut causer, pour l’enfant:

- des difficultés à se calmer

- des sursauts exagérés

- des problèmes de sommeil

Entre 3 et 6 ans, cela peut causer:

- une moins bonne mémoire

- plus d’impulsivité

- des problèmes d’attention

- une difficulté à comprendre et à suivre des consignes

Entre 6 et 10 ans, cela peut causer:

- plus d’hyperactivité et d’impulsivité

- des difficultés d’apprentissage

- des symptômes d’anxiété et de dépression

- une prise de décision plus difficile

- des problèmes d’attention

Entre 14 et 18 ans, cela peut causer:

- des difficultés scolaires

- des problèmes de délinquances

- des problèmes de dépendances

- des problèmes persistants d’hyperactivité, d’impulsivité et d’attention

Allaitement et cannabis

Une étude de 2013, du Obstetrics and Gynecology démontre qu’environ 2,5% du THC absorbé par l’organisme de la mère se retrouve dans le lait maternel. De plus, on note que la plus haute concentration de THC dans le lait maternel s’y retrouve 1 heure après la consommation. Par contre, pour l’instant, il n’est pas possible de savoir quelle quantité de THC est néfaste ou problématique pour l’enfant. La recommandation est donc d’éviter de consommer du cannabis durant l’allaitement ou à tout le moins d’attendre un minimum de 24 heures après la consommation avant d’allaiter ou de tirer son lait.

Par ailleurs, certaines études suggèrent que l’exposition du nouveau-né à la fumée secondaire du cannabis augmente les risques de mort subite du nourrisson.

Consommation à l’adolescence

L’usage du cannabis chez les adolescent-e-s

Plusieurs études ont été conduites concernant la consommation de cannabis à l’adolescence.

Bourque et Potvin (2019) ont résumé les conclusions de ces études en deux affirmations:

- « Pour une consommation équivalente, les déficits cognitifs semblent plus marqués lorsqu’il est question de jeunes populations ».

- « Les déficits observés chez les adolescents sont du même ordre que ceux chez les adultes, mais apparaissent à la suite d’une consommation moins intense ».

- La combinaison de ces deux affirmations était également possible (Bourque et Potvin, 2019, p.89).

Ces déficits peuvent prendre plusieurs formes, comme une baisse graduelle du QI, de la mémoire et des fonctions exécutives (Bourque et Potvin, 2019 ; Meier et al., 2018 ; Morin et al., 2019). La communauté scientifique ne s’entend cependant pas sur la permanence ou la durée de ces déficits.

Statistiques et faits saillants

- L’usage du cannabis est fréquent chez les adolescent-e-s canadien/ne-s et relativement banalisée. D’après l’Organisation mondiale de la santé, les jeunes canadien-ne-s sont les premiers en termes de consommation de cannabis chez les moins de 15 ans, et ce parmi 43 pays d’Europe et d’Amérique du Nord. En effet, le tiers d’entre eux avaient déjà essayé au moins une fois le cannabis avant l’âge de 15 ans. (Organisation mondiale de la Santé, 2012, dans Société canadienne de pédiatrie, 2018.)

- Les jeunes, de façon générale, croient que le cannabis est une substance naturelle « relativement inoffensi[ve] » qui ne devrait pas être considéré comme une drogue. (Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 2016, p.8)

- La consommation globale de cannabis a diminué depuis le début des années 2000. (Boak, Hamilton, Adlaf et Mann dans Société canadienne de pédiatrie, 2018.)

- La fréquence de consommation du cannabis augmente à mesure que les adolescent-e-s avancent dans leur parcours scolaire. De plus, les étudiant-e-s qui fument du cannabis sont 2,3 fois plus à risque de décrochage que les étudiant-e-s qui n’en consomment pas. (LaSalle, Forum, site web de l’Université de Montréal.)

- Une personne sur 6 qui consomme du cannabis à l’adolescence développera une dépendance (Centre de lutte contre les toxicomanies, 2015, p.12.) contrairement à 1 sur 11 à l’âge adulte. GOUVERNEMENT DU CANADA, 2017, p.3.)

- Entre 10 et 20% des étudiant-e-s du deuxième cycle du secondaire et détenant un permis de conduire ont déclaré avoir déjà pris le volant dans l’heure suivant une consommation de cannabis. Bien que cela puisse sembler élevé, il s’agit d’un pourcentage comparable à celui rapporté pour l’alcool au volant.

- Dans le même ordre d’idée, certains jeunes ont exprimé l’idée que le cannabis pourrait augmenter l’acuité au volant ainsi que le fait que celui-ci ne serait pas aussi dangereux que l’alcool, ce qui est bien sûr faux. Vous trouverez de plus amples informations dans l’onglet “cannabis au volant”.

Les raisons et habitudes de consommation chez l’adolescent-e

Dans diverses études qualitatives et groupes d’échanges, certaines raisons motivant la consommation ont été mentionnées. Ces raisons touchent surtout à l’influence des autres, la disponibilité du cannabis et les effets positifs perçus (analgésique, calmant, propriétés psychoactives) du cannabis.

Plus spécifiquement, la facilitation des interactions sociales, la pression par les pairs et de la famille, l’influence des médias, la facilité d’acquisition de la substance et les effets psychoactifs permettant de pallier aux difficultés psychologiques ou de douleurs.

Certaines raisons décourageant l’utilisation du cannabis ont également été notées, notamment la peur des conséquences légales ou parentales, les impacts négatifs psychologiques et physiques, la stigmatisation liée à la consommation et les croyances personnelles.

Plusieurs fausses croyances circulent concernant la consommation de cannabis, comme l’absence de risques sur la santé, de possibilité de développer une dépendance et d’impact présumé sur la conduite. Bien que certains jeunes soient conscients des risques associés à l’utilisation du cannabis, les méthodes de prévention basées sur la peur se révèlent être peu efficaces pour mener à un changement de comportement. En outre, selon certains adolescents questionnés, la prévention de la consommation de cannabis est très difficile auprès de ce groupe d’âge (McKiernan et Fleming, 2017).

Facteurs de risques

Plusieurs facteurs de risque concernant l’adolescence ont été identifiés dans une revue d’écrits par Hawkins et collègues en 1992. Bien que l’étude date, sa validité a été confirmée par l’INSPQ en 2010 et en 2017, et elle est encore citée aujourd’hui, en faisant un document toujours d’actualité.

Outre les facteurs légaux et économiques, les facteurs de risque liés à l’utilisation de substances psychotropes, comme le cannabis, se regroupent sous trois catégories, soit la famille, l’école et les comportements problématiques. Parmi les facteurs familiaux, on retrouve notamment les pratiques éducatives et attitudes des parents vis-à-vis des substances psychoactives, les conflits familiaux et le niveau d’attachement parental d’une personne. Pour les facteurs scolaires, les difficultés académiques et le sentiment d’appartenance à l’école sont à prendre en compte. Enfin, parmi les comportements problématiques pouvant influer sur la consommation de substances, on identifie notamment l’usage d’autres substances, comme le tabac et l’alcool, un réseau social consommateur, des comportements problématique généraux dès un jeune âge et des difficultés face à l’autorité. Certaines problématiques de santé mentale, comme le TDAH et les troubles anxieux, ont été associés à l’abus de substance. (Gagnon et Rochefort, 2010).

Impacts à long terme

Cerveau

Le cerveau ne se développe pas que durant l’enfance, il continue de grandir et de se développer durant l’adolescence jusqu’à l’âge d’environ 25 ans. Or, si le développement cérébral à l’enfance se fait par la création d’une multitude de connexions très générales, à l’adolescence, le développement se fait par spécialisation et par élimination des connexions superflues, afin de permettre le développement et l’optimisation des connexions utiles. C’est ce qu’on appelle l’élagage neuronal. Or, la consommation de cannabis influe sur cet élagage, ce qui explique pourquoi la consommation de cannabis est fortement déconseillée avant l’âge de 25 ans (Bourque et Potvin, 2019). Puisque ces changements cérébraux sont relativement permanents, les déficits cognitifs causés par la consommation de cannabis, notamment sur la mémoire, le QI et les fonctions exécutives, le sont plus souvent chez les adolescents que les adultes.

Santé mentale

Le cerveau d’une personne adolescente est encore en développement, notamment au niveau des aires préfrontales, responsables de la cognition plus avancée et des fonctions exécutives. Or, c’est également l’une des aires du cerveau les plus touchées dans la schizophrénie. La consommation de cannabis, déjà associée à une possibilité de provoquer une psychose ou des troubles psychotiques chez des personnes à risque, comporte donc davantage de risque à cet effet durant l’adolescence.

La présence de troubles anxieux chez une personne pourrait, selon certaines études, être associée à la formation d’une dépendance au cannabis plus tard. Cette association est encore plus marquée chez les adolescents. De plus, une étude indique un lien entre une consommation de cannabis quotidienne et à long terme et l’apparition d’un trouble d’état de stress post-traumatique avant l’âge de 40 ans. Encore une fois, ce lien est également présent à l’adolescence

Dans l’ensemble, il semblerait que l’adolescence soit une période de vulnérabilité aux conséquences psychologiques possibles de la consommation de cannabis (Jobidon et al., 2019).

Scolarité

Étant donné les impacts de la consommation de cannabis sur le cerveau et les fonctions cérébrales, il n’est pas surprenant que la réussite académique à l’adolescence soit affectée. En effet, des évaluations de diverses facultés utilisées à l’école ont été faites auprès d’élèves de secondaire en classe, et la consommation de cannabis était corrélée avec une baisse des résultats. Il est intéressant de noter que toute consommation de cannabis avait un impact, sans regard pour la quantité ou la durée de consommation.

Cannabis au travail

Voici les responsabilités de l’employé-e et de l’employeur-e qui pourrait sont en lien avec la consommation de cannabis. (Emploi et développement social Canada, 2019, En ligne)

Responsabilités de l’employée-e :

- Exécuter son travail avec prudence afin d’éviter toute blessure

- Exécuter le travail auquel l’employeur peut s’attendre, soit un travail de qualité

- Respecter la politique interne de l’entreprise par rapport à la possession et la consommation de drogue

Responsabilités de l’employeur-e :

- Protéger la santé et la sécurité des employé-e-s.

Il peut donc interdire l’accès à une tâche ou au lieu de travail si cela compromet la sécurité des travailleurs.

Les impacts

La consommation de substances par des travailleur/euse-s de l’entreprise pourrait avoir de nombreux impacts sur le rendement et les dynamiques de travail. C’est également un facteur important de problématiques associées à l’assiduité et à la productivité.

Cela pourrait, entre autres:

- détériorer les relations entre les membres du personnel ainsi que le climat de travail.

- affecter la santé et la sécurité des travailleur/euse-s

- affecter le capital humain de l’entreprise par la perte d’expertise et de contacts

- provoquer davantage d’absentéisme et de roulement de personnel

- baisser la productivité (rendement inférieur jusqu’à 30 %) et/ou la qualité des produits

- atteindre l’image corporative de l’entreprise

- créer des problèmes de santé psychologique chez les travailleur/euse-s

- deux à trois fois plus de risques d’accidents de travail

- trois fois plus de réclamations d’indemnité de maladie que la moyenne

De plus, les gens qui consomment, et ce peu importe la fréquence, sont plus à même de quitter leurs responsabilités.

La responsabilité des employé-e-s

Voyons maintenant ce que cela peut impliquer dans un milieu de travail. Quelles sont les responsabilités de l’employé-e ainsi que celle de l’employeur-e par rapport à la consommation de substance et plus particulièrement de cannabis ?

La responsabilité d’un-e employé-e est de fournir la prestation de travail auquel l’employeur-e est en droit de s’attendre. Il s’agit donc, pour l’employé-e de faire le travail demandé, tout simplement. Par contre, cela implique aussi que la personne salariée se doit faire son travail avec prudence, de façon à assurer la sécurité de tous et toutes.

Dans cette optique, il est important que l’employé-e comprenne les conséquences que la consommation de substances (qu’elles soient médicales et thérapeutiques ou non médicales) peut avoir sur sa sécurité et celle des autres et que la personne suive les directives de sécurité en vigueur sur le lieu de travail.

Dans cette logique, il est de la responsabilité de l’employé-e d’informer son employeur si “une condition médicale ou un traitement” peut affaiblir ses facultés ou sa vigilance.

Il est également de la responsabilité de l’employé-e de signaler à l’employeur toutes circonstances présentant un risque pour les employés ou toute autre personne sur les lieux de travail. Cela signifie que si une personne se rend compte qu’un-e autre employé-e a les facultés affaiblies, cette dernière est dans l’obligation de le dire à l’employeur-e.

L’employé-e doit également respecter la politique de l’entreprise quant à l’usage et à la possession de drogues ou d’alcool.

Responsabilité de l’entreprise/des employeur-e-s

Les responsabilités de l’employeur-e sont de veiller à la santé et à la sécurité de tous ses employé-e-s sur le lieu de travail. Cela peut donc vouloir dire d’interdire l’accès à une tâche ou à un lieu à un employé si celui-ci a les facultés affaiblies.

L’employeur-e doit également:

- remédier aux risques physiques et psychologiques propres à leur milieu de travail, notamment les situations liées aux facultés affaiblies;

- travailler avec les représentants des employés pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer un programme de prévention des risques afin de surveiller et de prévenir ces risques;

- inclure des politiques sur la consommation de drogues et d’alcool et sur les facultés affaiblies dans leur programme de prévention des risques lorsque la consommation de cannabis ou d’autres substances pouvant affaiblir les facultés présente un danger.” Cela signifie donc qu’un-e employeur doit encadrer l’usage du cannabis voir l’interdire complètement par le biais d’une politique encadrant la consommation de drogue et d’alcool.

Politique encadrant la consommation de drogue et d’alcool

L’adoption d’une politique à l’égard de la consommation d’alcool, de drogues est un devoir qui incombe à l’employeur dans l’optique où la consommation de certain-e-s employé-e-s pourrait mettre en péril la sécurité de toutes et tous. Par ailleurs, “en matière de santé et sécurité au travail, pour présenter une défense à une plainte pénale ou des accusations criminelles, l’existence et l’application d’une telle politique sont essentielles.”

Qu’est-ce qu’une politique encadrant la consommation de drogue et d’alcool doit inclure?

Une politique d’entreprise concernant la prise de substance doit comprendre:

- la vision et la position de l’entreprise face aux diverses substances

- la tolérance ou l’interdiction pour les diverses substances

s’il y a tolérance:

- les limites incluant le seuil maximal

- possession en milieu de travail

- les limites de la tolérance

- la distinction entre cannabis thérapeutique et récréatif

- les moyens d’application et les façons de déployer la politique

- les sanctions et les gradations

Il est également important que la politique couvre tous les modes de consommation.

Bien sûr les employé-es et employeur-es ont des responsabilités, mais ont aussi des droits. Quels sont-ils?

En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il est interdit pour les employeur-e-s de discriminer une personne à cause d’une dépendance. (Ordre des conseillers en ressources humaines agrées, 2017, p.9)

“Les employeurs ont l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, à moins qu’elles ne constituent une contrainte excessive, pour un employé ayant déclaré avoir une maladie, une blessure ou une incapacité, ce qui comprend la dépendance aux substances et les autorisations d’un médecin permettant la consommation de cannabis à des fins médicales.

Mélanger cannabis et autres substances, une bonne idée?

Mélanger le cannabis à d’autres substances ouvre la porte à des effets incertains. En effet, celui-ci peut entrer en interaction avec les effets actifs des autres substances, que ce soit des médicaments, des produits naturels ou encore d’autres type de drogues, et entrainer des effets indésirables ou négatifs.

Il est donc important de consulter votre pharmacien/ne ou votre médecin si vous devez pour votre santé prendre des médicaments et que vous prévoyez consommer du cannabis récréatif ou thérapeutique. Dans la même logique, si vous prévoyez consommer du cannabis avec d’autres substances, telles que les drogues de rue ou l’alcool, nous vous invitons à vous renseignez auprès de ressources en prévention des dépendances ou en toxicomanie. Vous trouverez de nombreuses informations concernant les substances sur le site web : toxquebec.com. Également, la ligne Drogue, Aide et référence (1-800-265-2626) est votre alliée pour toutes questions concernant les drogues.

Consommation d’alcool et de cannabis

L’alcool est un vasodilatateur; une toute petite quantité d’alcool peut donc considérablement augmenter l’absorption du THC et donc les effets du cannabis. Ainsi, si l’on doit consommer les deux substances, il est préférable de consommer d’abord du cannabis et ensuite de l’alcool afin de limiter les effets indésirables possibles. De plus, il est à noter que le cannabis a des effets anti-vomitif, ce qui pourrait empêcher le corps de se libérer lors d’une intoxication à l’alcool.

Consommation de médicaments et de cannabis

La consommation de cannabis couplée avec une prise de médicaments d’ordonnance ou en vente libre pourrait avoir des effets incertains. En effet, la consommation de cannabis pourrait annuler ou exacerber les effets d’une médicamentation. Elle pourrait également modifier l’effet des médicaments ou encore mimer les effets secondaires de d’autres médicaments. Il est donc important de consulter votre médecin ou votre pharmacien-ne si vous souhaitez combiner médicamentation et cannabis. (Pharmacies Jean Coutu, En ligne)

Consommation de produits naturels et de cannabis

Les produits naturels sont souvent considérés comme inoffensifs et ce bien que ceux-ci aient servi de base à la pharmacopée moderne. Dans cet optique, il est important de prendre en compte leurs effets lors de la consommation de cannabis. D’autant, les effets ainsi que les risques d’interaction ont souvent peu été étudiés. Il est donc d’autant plus important d’être prudent-e lorsque cette consommation est jumelée au cannabis. (Pharmacies Jean Coutu, En ligne)

Consommation de tabac et de cannabis

Il n’est pas rare que les gens qui consomment du cannabis fumé jumelent ce dernier avec du tabac. Dans les faits, les deux substances activent la libération de dopamine; la mollécule de la récompense. Dans le cas du cannabis, c’est le THC qui est responsable de la libération de dopamine alors que, dans le cas du tabac, c’est la nicotine. Toutefois, il faut noter que les produits nocifs contenus dans les deux substances s’additionnent lorsqu’elles sont fumées dans la même cigarette. Une cigarette de tabac contient près de 7000 substances chimiques dont plusieurs sont cancérigènes. Parmis celles-ci, on retrouve, en autre, l’arsenic, l’ammoniac, le benzène, le cyanure d’hydrogène, le formaldéhyde, le goudron, le monoxyde de carbone et l’oxyde d’azote. (Québec sans tabac, En ligne) De surcroit, si l’on compare une cigarette de tabac à une cigarette de cannabis (joint), on retrouve dans cette dernière 50% plus de goudron, à quantité égale de tabac, 4,4 fois plus d’oxyde d’azote, 20 fois plus d’ammoniac, 2,5 fois plus de cyanure d’hydrogène, un peu moins de monoxyde de carbone et beaucoup moins de nicotine. (Satellite, organisme en prévention des dépendances, 2020, p.5) Par ailleurs, une cigarette de cannabis est souvent fumé plus entièrement et fortement qu’une cigarette de tabac. Le joint est souvent fumé sans filtre et plus entièrement puisque le mégot est souvent fumé afin qu’il n’y ait aucun résidu. De plus, de façon normale, les fumeur/euse-s de cannabis retiendront davantage leur bouffée de fumée, ce qui aura nécessairement une incidence sur l’absorbtion de ces substances.

Principaux composés chimiques cancérigènes dans une cigarette

« Arsenic

L’arsenic est présent dans les pesticides qui sont utilisés pour éloigner les insectes des plants de tabac. La plante de tabac s’en imprègne lorsqu’elle pousse dans la terre et la substance se retrouve dans les produits que consomment les fumeurs. L’arsenic, qui est aussi utilisé dans le poison à rat, est toxique et très cancérigène.

Ammoniac

L’ammoniac qui se trouve dans la fumée qu’ingèrent les fumeurs est très nocive, car elle favorise l’absorption de la nicotine dans le corps et augmente ainsi les risques de dépendance de ceux-ci. Ce composant de la fumée de cigarette est présent dans les détergents et les produits désinfectants.

Benzène

La fumée de tabac libère du benzène. Ce produit pénètre dans les cellules et modifie leur ADN, ce qui engendre des cancers. Le benzène se retrouve dans l’essence, certaines colles et beaucoup de pesticides.

Cadmium

Le cadmium cause de sérieux dommages aux poumons. Aussi, il est responsable du jaunissement des dents et de la perte des sens de l’odorat et du goût des fumeurs. Le cadmium est un métal lourd que l’on retrouve entre autres dans les batteries et les teintures.

Cyanure d’hydrogène

Le cyanure d’hydrogène présent dans la fumée de tabac endommage les voies respiratoires et rend les poumons plus vulnérables aux infections. Le cyanure d’hydrogène fait partie de la liste des composants des pesticides et des matières plastiques.

Formaldéhyde

Le formaldéhyde contenu dans la fumée de tabac est reconnu pour causer la leucémie. C’est un produit extrêmement toxique dont l’une des utilités courantes est de préserver les cadavres.

Goudron

Lorsque le tabac est fumé, il dégage du goudron. Ce produit, qui sert entre autres à asphalter les rues, jaunit les dents et laisse des dépôts noirâtres dans les poumons des fumeurs. Le goudron se colle aux parois des voies respiratoires et cause des lésions aux poumons.

Monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone affecte le transport de l’oxygène dans l’organisme. Cette substance porte atteinte au cœur, au cerveau et aux muscles des personnes qui l’inhalent. Elle est entre autres très dangereuse pour les femmes enceintes, car elle traverse le placenta et freine lentement la croissance du fœtus dans le ventre de celles-ci. Le monoxyde de carbone est le gaz qui s’échappe des automobiles et des poêles à bois.

Oxyde d’azote